Indice dei contenuti

I lupini sono dei legumi che da sempre accompagnano la nostra tradizione contadina. La pianta di lupino, infatti, è stata coltivata nel Bacino del Mediterraneo e nel Medio Oriente da tutte le antiche civiltà. In particolare fu coltivata dai Romani, per i quali i lupini erano parte integrante dell’alimentazione.

Di questa pianta esistono diverse specie botaniche, molte delle quali si trovano anche allo stato spontaneo. A livello di coltivazione, la specie prediletta è il lupino bianco (Lupinus albus), da cui si ricavano i legumi da granella che tutti conosciamo. Questi legumi sono molto interessanti poiché si possono usare sia come alimento a uso umano che in ambito zootecnico, per produrre mangimi. Inoltre, anche in agricoltura biologica sono utilizzati come ottimo concime per gli agrumi.

In quest’articolo, dopo aver descritto le caratteristiche botaniche del lupino, vediamo come coltivare le piante nel nostro orto domestico.

Identificazione botanica dei lupini e le varie specie esistenti

La specie Lupinus appartiene alla famiglia botanica delle Leguminosae (o Fabaceae).

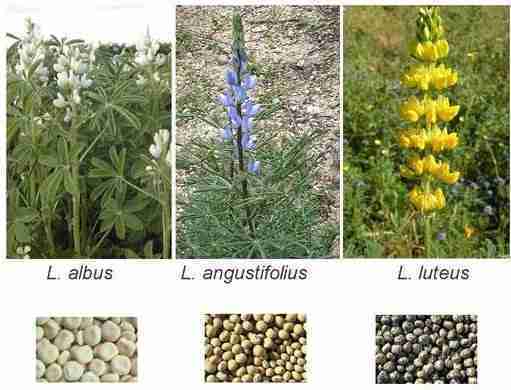

È una pianta che si trova anche allo stato spontaneo e le specie più conosciute sono:

- Bianco, Lupinus albus

- Blu, Lupinus angustifolius

- Giallo, Lupinus luteus

In Italia la specie più coltivata è il lupino bianco, soprattutto nelle regioni meridionali quali Calabria, Lazio, Puglia e Campania.

Il lupino è una specie botanica rinomata per la sua rusticità. Ha una grande capacità di adattamente anche ai terreni più difficili e poveri.

Come le altre leguminose che abbiamo avuto modo di conoscere (fave, piselli, ceci, lenticchie, arachidi) il lupino è una pianta miglioratrice del terreno, sia a livello di struttura, che di fertilità. Si usa per la pratica del sovescio e delle concimazioni naturali, e questa è una delle sue prime funzioni agricole.

Caratteristiche botaniche del lupino

Il lupino bianco è una pianta con ciclo annuale, portamento eretto e un’altezza del fusto che può superare 1,5 m.

E’ una pianta dotata di una radice robusta e fittonante, in grado di scendere in profondità anche nei terreni più duri. Le radici ospitano numerosi tubercoli globosi. Questi sono prodotti dal batterio del genere Rhizobium, responsabile della fissazione dell’azoto atmosferico nel terreno in forma facilmente assimilabile per le piante.

Sul fusto, che è grosso e robusto, ci sono poche ramificazioni pubescenti.

Le foglie sono disposte in modo alterno e hanno un lungo picciolo, alla cui estremità sono inserite dalle 5 alle 9 foglioline. Queste hanno forma ovata-lanceolata, glabre sulla pagina superiore e vellutate su quella inferiore.

I fiori di questa specie di lupino sono bianchi, vistosi e di grandi dimensioni. Si trovano riuniti in grossi racemi sulla parte terminale del fusto e delle ramificazioni secondarie. Sono ermafroditi e la fecondazione è autogama.

A fecondazione avvenuta, la pianta di lupino produce numerosi baccelli. Questi sono abbastanza lunghi, eretti, addossati all’asse del racemo e di forma schiacciata. Al loro interno sono contenuti dai 3 ai 6 semi.

I semi, ossia i lupini, sono di colore bianco-giallastro, di forma lenticolare, e hanno un diametro fino a 15 mm.

Come coltivare i lupini

Esigenze ambientali e di terreno

Il lupino bianco è una specie rustica, che ha un’ottima resistenza sia al gelo che al caldo. Per questo motivo, specie al Sud, viene seminato, di norma, in autunno, tra ottobre e dicembre. Nelle regioni settentrionali, con inverni più rigidi e piovosi, si può seminare in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. In questo caso, la maturazione sarà più tardiva, sul finire dell’estate.

Il lupino bianco è una specie rustica, che ha un’ottima resistenza sia al gelo che al caldo. Per questo motivo, specie al Sud, viene seminato, di norma, in autunno, tra ottobre e dicembre. Nelle regioni settentrionali, con inverni più rigidi e piovosi, si può seminare in primavera, tra fine marzo e inizio aprile. In questo caso, la maturazione sarà più tardiva, sul finire dell’estate.

Il lupino è una pianta che predilige i terreni con pH un po’ acido, ma si adatta bene anche a quelli con una moderata alcalinità. Non tollera terreni asfittici e che danno luogo ai ristagni idrici che impediscono la crescita dell’apparato radicale. Vista la capacità azotofissatrice del lupino, il terreno non richiede concimazioni organica, né in pre-semina né durante la crescita vegetativa.

La lavorazione del terreno può essere effettuata con la vangatura e la terra in superficie può restare grossolana, poco affinata.

Semina del lupino

La semina del lupino può avvenire in modo diretto nel terreno, con la tecnica della postarella. E’ sufficiente adagiare a circa 2 cm di profondità due semi per buca.

La semina del lupino può avvenire in modo diretto nel terreno, con la tecnica della postarella. E’ sufficiente adagiare a circa 2 cm di profondità due semi per buca.

La semina può essere intensa e fitta, mantenendo 30 cm tra le file e 20 tra una pianta e l’altra sulla fila. In questo modo otterrete una copertura vegetativa uniforme e la massima resa produttiva.

La reperibilità delle sementi offre diverse possibilità. In primo luogo ci si può rivolgere ai consorzi agrari o rivenditori della propria zona, che di solito hanno a disposizione la sementa secca. Ma si possono reperire anche in rete, ad esempio qui.

Esistono semi di lupino che danno vita a varietà ibride multicolore, proprio per questo la pianta è anche un’ottima ornamentale. Semi di questo genere potete invece trovarli qui.

Cure colturali e raccolta dei lupini

La pianta di lupino non richiede particolari cure colturali durante la sua crescita. Se la semina è stata intensa, non c’è bisogno di eliminare le malerbe, poiché la pianta avrà preso il sopravvento. L’irrigazione è necessaria solo in modo saltuario, nei periodi di prolungata siccità, specie se la semina è avvenuta in primavera.

Il fusto è forte e non ha bisogno di sostegni artificiali.

La raccolta avviene, in genere, a giugno-luglio, ma in caso di semina primaverile si arriva anche a fine settembre.

Difesa biologica antiparassitaria

Gli attacchi di parassiti non impensieriscono molto la pianta di lupino. In primavera bisogna stare attenti alla presenza di afidi neri. Questi si controllano facendo ricorso ai macerati naturali, quali ortica e aglio. In caso di gravi infestazioni si può invece agire con il sapone potassico molle.

Per quanto riguarda le malattie crittogamiche che possono recare danni al lupino abbiamo i marciumi radicali. Tra questi ci sono il Fusarium, Rhizoctonia solani e il Phythium debaryanum. Queste patologie fungine sono favorite dai terreni asfittici e che danno luogo a ristagni. Si prevengono cercando il più possibile di favorire lo scorrimento delle acque in eccesso.

Utilizzi alimentari dei lupini

Lupini in salamoia

Per prima cosa dobbiamo sottolineare che i lupini non possono essere consumati appena raccolti e crudi. Questo perché contengono degli alcaloidi che in alte concentrazioni sono tossici per l’uomo.

I semi, tra l’altro, sono amarissimi, perciò devono essere “curati”. Ciò vuol dire che, prima del consumo, sono soggetti a una lunga preparazione, che serve per addolcirli.

La preparazione si fa con numerosi cambi d’acqua fresca corrente e lessatura in acqua salata.

Così preparati, vengono conditi con olio e sale, ma il consumo più semplice è senza condimento, come piccolo snack.

In commercio trovate i lupini pastorizzati in vaschette sotto vuoto, conservati con la salamoia.

Un uso tradizionale è quello che prevede la tostatura del seme e l’utilizzo del lupino come surrogato del caffè.

Altro uso alimentare classico è quello dei lupini secchi per la produzione di farina. Questa viene mescolata agli altri cereali per la panificazione o usata per arricchire altri prodotti alimentari quali formaggi, creme spalmabili, ecc.

I lupini, come gli altri legumi, sono ricchi di proteine, sali minerali e vitamine. Vengono fortemente consigliati a chi soffre di diabete.

Altri utilizzi dei lupini

Molto interessante è l’utilizzo dei lupini in campo zootecnico e agricolo. Nel primo caso si usa la farina come mangime, ottima per integrare la dieta proteica del bestiame. In agricoltura biologica, invece, i lupini macinati sono un eccellente concime naturale, consigliato soprattutto per il limone, gli altri agrumi e in generale le piante acidofile (mimosa, mirtillo, gerani, ecc.)

In ambito domestico, il concime fatto con i lupini può rappresentare un’ottima soluzione al problema della nutrizione delle piante. Se volete provarlo potete trovarlo qui.

Coltivazione Biologica è un blog indipendente che fornisce a tutti, in modo gratuito, preziose informazioni per coltivare in maniera autonoma il proprio orto utilizzando solo metodi biologici. Se i nostri contenuti ti sono utili, puoi sostenerci con una piccola donazione, così da permetterci di continuare a scrivere nuovi articoli. Grazie per il tuo sostegno.

2 commenti

Grazie dei consigli, li seguirò senz’altro

Prego ^_^